Ricerca Veloce

Ricerca Avanzata

chiudi

Giancarlo Bianchi, il suo motto: “Bisogna costruire ponti, non muri”. Gliel’ho sentito ripetere tante di quelle volte che se n’è veramente appropriato

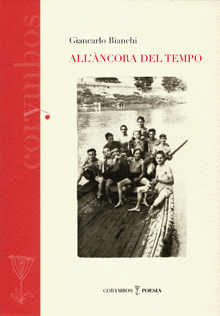

Giancarlo Bianchi, il suo motto: “Bisogna costruire ponti, non muri”. Gliel’ho sentito ripetere tante di quelle volte che se n’è veramente appropriato. È il suo “stemma araldico”? I disegnini soavi e ingenui che sua madre preparava predisponendoli per dei bei futuri ricami. Lui li ha “ricamati” sul cuore: se ne riceve quest’impressione sfogliando il caro opuscolo che Giancarlo ha dedicato alla mamma, bella d’autenticità, “principessa” di schiettezza, e scorrendo questo recentissimo libro, “All’àncora del tempo”, e le foto riportate dei familiari, bisogna convenire che la schiettezza è il “blasone” di famiglia, come l’aggettivo primo e sintetico che si attaglia a Bianchi nella vita, è schietto. Sto facendo un ritratto in punta di penna a Bianchi: ho deciso di risolvermi così di fronte al cospicuo riepilogo del suo “scritto e vissuto” che è amarcord anche d’un’ epoca, di cui posso riferire degli ultimi quattro lustri che vanno dal 1980 al 2000 perché io mi associ, come lui desidera, a rammentare la Firenze letteraria di fine Novecento, che, anteriormente, negli anni Settanta, non frequentavo. Difatti, il “vissuto e scritto” di Bianchi si incastona nella sua produzione poetica soprattutto, nonché nella sua dinamica attività di partecipe alla vita culturale fiorentina: insomma, fa parte di un affresco d’ambiente. Bianchi vuole da me ch’io riferisca, nel contesto del “come eravamo”, quali e straordinari fossero i presenti indimenticabili carismi, tanto da rendere preda, più d’uno di noi, di una sorta di sindrome di Stendhal, tipicamente fiorentina, quando entravamo nei sacri templi degli incontri letterari che indubbiamente hanno plasmato la personalità di Bianchi innamorato di spiritualità in questi luoghi cittadini che trasmettono imprevedibili segreti di trascendenze e ti mantengono la promessa, come è capitato a Bianchi, facendogli incrociare nel percorso le icone di Oxilia e Luzi. Oxilia, che non nega al giovane entusiasta l’accedere alla non facile disciplina letteraria, diventa, per Giancarlo, il suo eletto padre spirituale, la sua guida che lo permea quasi in modo endocrino d’amore per la poesia che, innato in Giancarlo, non attendeva altro. Una guida che non avrebbe voluto dismettere mai; e quando, nei primi anni Novanta, la dipartita di Oxilia lo mise di fronte alla grande scomparsa, fu un vulnus profondo: tuttora non gli si cicatrizza, quasi per donare sempre vita e sangue alla memoria dell’amico. Adolfo Oxilia, che oltre a essere parente del noto Nino Oxilia (prolifico autore teatrale, caduto della Grande Guerra) ed essere stato uno dei leggendari “Ragazzi del Novantanove”, fu professore di Lettere, che aveva insegnato a Firenze al liceo classico Galileo di via Martelli: era stato a lungo presidente della Camerata dei Poeti, dove poi Bianchi fu consigliere esecutivo con le presidenze di Bruno Nardini e Armando Alessandra. L’immagine di Bianchi, circa trentenne negli anni Ottanta, che appena libero dal suo orario di lavoro accorreva con occhi febbrili d’entusiasmo alle presentazioni del Circolo Borghese o Camerata dei Poeti, o Casa di Dante, si faceva notare: era un giovane magro, dallo sguardo acceso per la passione di aver scoperto, in un inesplorato continente di virtualità, la via aperta di fuga nella poesia con Oxilia compagno di viaggio che portava in filigrana l’immagine di Giovanni Papini e la profonda traccia dell’Ultima con quel logotipo significativo del rapace che sa vedere nella notte (tra le sporadiche grafiche di questo libro, alternato da alcune soffuse visioni di Rinaldelli). Fin da quei lontani tempi però, Bianchi dette prova di saper trovare un invidiabile equilibrio tra la via poetica e la realizzazione degli affetti familiari cui ha sempre tenuto moltissimo (ne sono prova le poesie per la madre, per la moglie Giovanna, per il figlio) e ai rapporti amicali specialmente dedicava versi se ispirati da esempio cristiano di sofferenza come per Loredana Disperati Fanfani; e di nuovo l’abbandonarsi poi all’empito lirico-paradisiaco, di esaltazione mistica colma di scaturigini e di ineffabili beatitudini, vedi anche “Come una monodia” opera di Bianchi da me preferita, edita nel 2006, che riassume bene le sue tendenze di scrittura, dalla giovanile età conservate e mantenute negli anni. Ma se Oxilia per Bianchi fu padre letterario, sempre in quegli anni Ottanta, Firenze si arricchì della critica profondissima e innovativa del mito greco operata da Carmelo Mezzasalma che anche lui seppe attirare nel suo ambito la collaborante stima di Giancarlo sollecitata dall’esistenza delle riviste Hellas, Féeria e dal Giornale del Cennatoio. Negli anni Ottanta, a Firenze, c’era ancora luminosa e protettiva, l’ala delle presenze di Piero Bargellini e nella Venerabile Arciconfraternita della Misericordia (di cui Bianchi è attualmente “giubilato”) permaneva quella vibrante del Cappellano Monsignor Stefani, promotore delle Arti. Attivissima la Camerata dei Poeti continuava con la presidenza di Otello Pagliai. La poetessa e operatrice culturale Paola Lucarini era instancabile nell’affiancare l’amico Carmelo Mezzasalma per promuovere libri ed autori e generosamente organizzava riunioni nel Quartiere di S. Croce; lì, grazie a lei interveniva il Gotha letterario e noi amici poeti, tra i quali Giancarlo Bianchi, ne eravamo rispettoso corollario. Della folgorazione di Bianchi per Mario Luzi, che s’ incornicia in quanto su riferito, dirò che, di fronte all’ermetismo luziano, tutto in chiave di “Parola”, Giancarlo s’impegnò a perseguirne costantemente lo stimolo in moltissime proprie liriche: e il Poeta vide in Bianchi l’indole fedele alla poesia ma anche intuì l’armoniosa unione con Giovanna e, con squisita gentilezza d’animo, rilasciò, da par suo, ai due giovani, prossimi ad intraprendere la vita coniugale, un memorabile augurale autografo. Da quei tempi risale l’amicizia di Rinaldelli con Bianchi ed anche con me che scrissi al pittore una recensione in versi, per l’immagine d’un suo quadro, sulla rivista Firme Nostre di cui ero caporedattore grazie alla stima che mi tributava Antonio De Lorenzo, ideatore della stessa. Erano i momenti delle preziose scelte concertistiche del maestro Piero Grazzini per “Segni e Tempi”. Intanto si mettevano in azione quelli della compagine di Franco Manescalchi, il quale io, purtroppo, ancora non conoscevo e che con il suo progetto di Novecento Poesia, ha creato un monumento che resterà vivo e propedeutico. All’epoca c’era già Pegaso, del cordiale Mario Mazzoni, rivista, a cui Giancarlo ha sempre collaborato come la nostra mitica amica, Duccia Camiciotti, poetessa e critica che ne fu artdirector come pure redattrice di Città di Vita di Padre Rosito, in S.Croce… Veda, il nostro Giancarlo Bianchi, come calare l’Àncora nel pozzo del Tempo sbatta di continuo nelle pareti senza raggiungerne mai il fondo. E che dire del Premio Firenze (che ora porta il nome di Mario Conti in memoria del suo ideatore) che per questo libro ha insignito l’autore, nel 2014, del Fiorino d’Argento? Già, perché il Tempo, può essere anche prossimo, dato che contiene anche il presente e il futuro ma a me era stato dato l’incarico di riferire d’un determinato passato e quindi non do voce a quel che oggi segue. Comunicherò solo che, attualmente, Bianchi pèrora per la Firenze Ciclabile e, da cittadino esemplare, è sempre in apprensione per il Giardino di Boboli su cui s’affaccia la sua casa: Giardino che, oltre ad essere patrimonio artistico, è un percorso iniziatico. Ma intanto i ragazzi lì, in fotografia sulla copertina del libro, remigano lieti in barca nel 1940, alla vigilia della seconda guerra mondiale (tra di loro è il padre di Giancarlo, il giovinetto in primo piano a destra); sono così ottimisti che anche a noi l’ottimismo ce lo comunicano e, in questo caso, il Poeta Tonino Guerra direbbe che è l’ottimismo l’Àncora del Tempo!

Data recensione: 01/01/2015

Testata Giornalistica: La Toscana

Autore: Anna Balsamo